食文化が国境を越える際には貿易が行われますが、海外との取引では異なる通貨、物流、法律が適用されます。

現在の貿易の仕組みやその意図を把握し、貿易の土台に乗る、すなわち国境を超える食品と地産地消する食品の違いを解説していきます。

貿易の仕組み

貿易とは何か

食文化が越境する上では国家間での取引が発生します。国家間での輸出・輸入取引を「貿易」と呼びます。

貿易は、人々の生活をより豊かにする目的で、自国には無いものを手にいれる、あるいはより安く手にいれるために行われます。

国際取引は、国内取引と比較すると通貨、物流、法律などが異なります。

商品分類と関税

貿易される商品はHSコードによって分類されます。

正式には「商品の名称及び分類についての統一システム(Harmonized Commodity Description and Coding System)」といい国際機関であるWCO(世界税関機構:World Customs Organization)が管理しています。

商品分類を世界共通にすることで以下のメリットが生まれます。

- 国際貿易の手続きのコストの低減

- 取引の集計による統計作成

- 関税による国内産業の保護

- 規制による安全性の確保

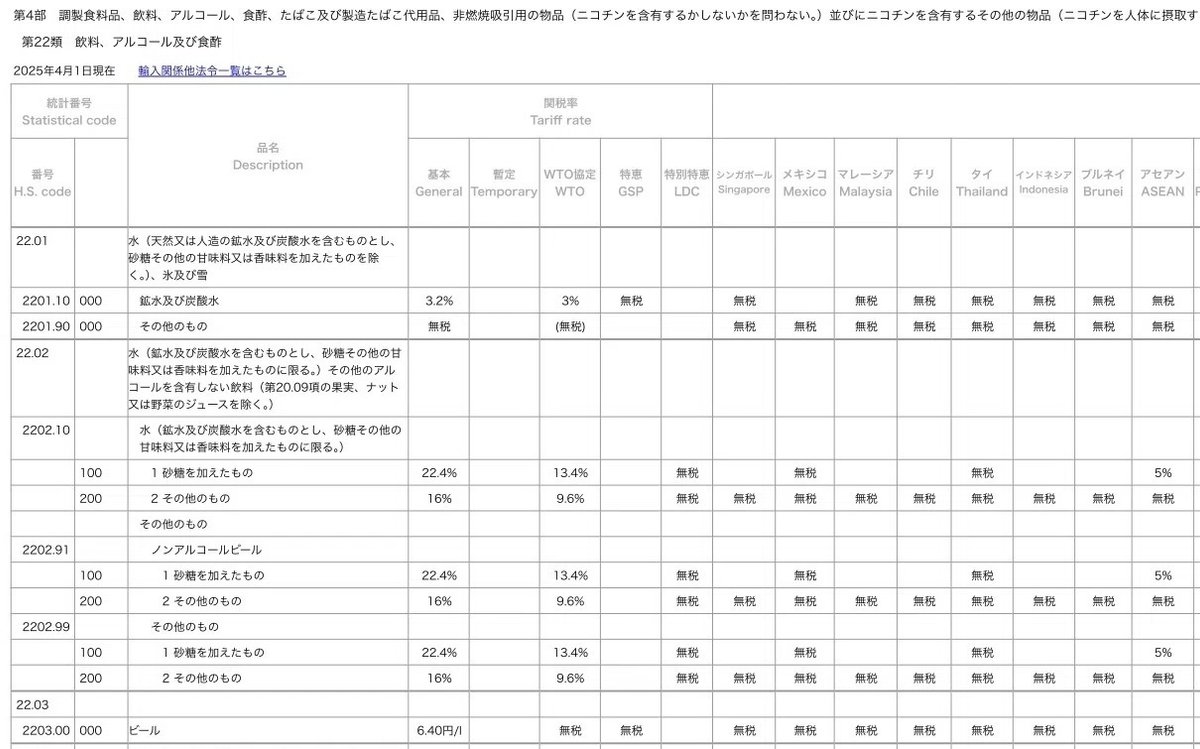

例えば下記は、飲料、アルコール及び食酢に関する日本の輸入にかかるHSコードと税率です。

商品毎にHSコードが付与されており、輸出国によって税率が異なります。

例えば、鉱水および炭酸水のHSコードは「2201.10」で、WTO協定を結んでいる国から輸入する場合は税率が3%です。

以下のように申告価格に関税率を乗じて計算されます。

- 商品価格:10万円(100円/本 × 1000本)

- 輸送費:5万円

- 申告価格(商品価格+輸送費):15万円

- 関税(15万円 × 3%):4500円

合計額は15万4500円となります。この金額にさらに消費税(8-10%)がかかり、関税+消費税を税関に払うことで輸入が許可されます。

関税は国内産業や雇用を守るために設定され、国際情勢を見ながら都度変更されます。

「水1本あたりの価格を1円にして輸出をすれば関税を回避できるのでは?」と思う方もいると思います。

しかし採算を度外視した不当に安い価格で商品を販売することを「不当廉売(ダンピング)」と呼びます。

これは税関によってチェックされており、適正価格ではないと判断されると追加で関税を徴収されるなどの措置が取られる場合があります。

個人輸入と商業輸入

貿易取引は販売目的によって2パターンに分かれます。

- 個人輸入

- 目的:商品を使用する(消費)

- 販売譲渡:不可

- 関税・消費税:優遇措置あり

- 商業輸入

- 目的:販売によって利益を得る(事業)

- 販売譲渡:可能

- 関税・消費税:優遇措置なし

個人消費か再販等による事業目的のどちらになるかは区別がしにくいこともあり、一般的には取引金額や物量をふまえて輸入国の税関で判断されます。

商業輸入の場合は、輸入国の消費者に与える影響が大きいため、法律、特に食品衛生法等に基づく規制が適用されます。

商品の原材料、製造工程、有害成分(農薬・微生物・重金属・残留溶媒等)に関する検査証明書など、輸入手続きが複雑になる場合が多いです。

例えばEUの場合、食品に動物由来の原料(魚・肉等)を使用する場合、EU政府が認定した施設で製造されていなればならないという規制があります。

個人輸入の場合、国や商品にもよりますが、このような規制が適用されない場合も多いです。

国際貿易では「一定の金額以下であれば、関税や消費税を免除する」という「デミニミス(De Minimis)」という制度があります。ラテン語で「些細なこと」を意味する言葉です。例えばEUでは取引額が150ユーロ以下の場合、関税は免除されます。

個人消費目的での小さい取引まで、税関が全て確認をするとオペレーションのコストが高くなるためです。

しかし、最近ではITシステムの発達により、小さい取引にも税金を課す国が増えています。米国では800ドル以下の貨物は関税・消費税が免除されていましたが、2025年8月より廃止され、全ての輸入品が課税対象となりました。

自由貿易と保護貿易

貿易を促進した方が、人々の生活をより豊かになる、自国には無いものを手にいれられるというメリットが大きいように見えます。

一方で、国家単位で関税を設定し産業を保護すべきという意見もあります。

それぞれの意図について解説をしていきます。

自由貿易

イギリスの経済学者デヴィッド・リカードが1817年に提唱した「比較生産費説(Theory of Comparative Advantage)」では自由貿易を推奨しています。

世界各国がそれぞれ自給自足するよりも、貿易をする方が社会全体の生産効率が高まり、両国ともに利益を得られるという理論です。

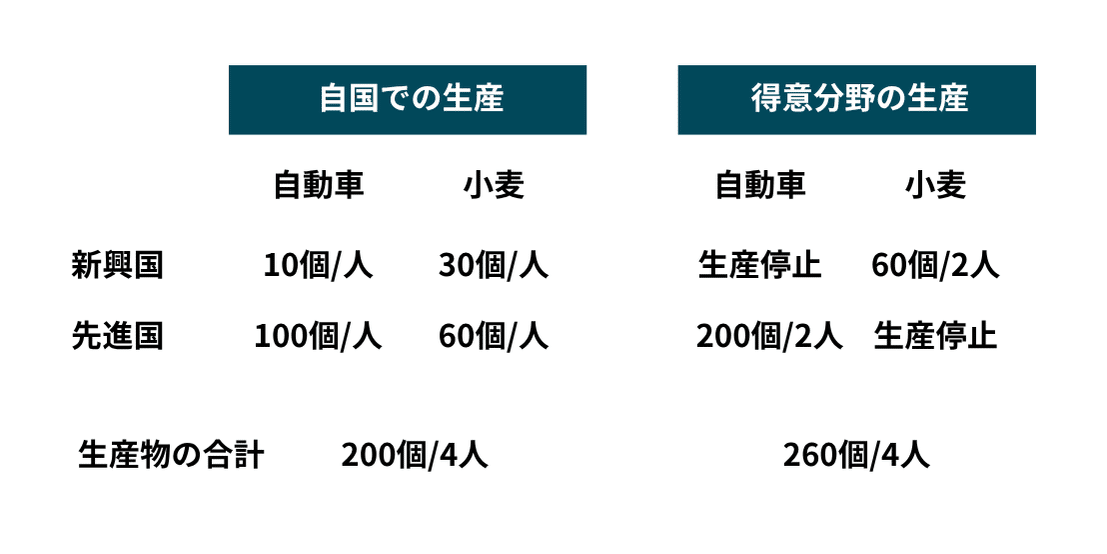

以下はその理論を単純化したものです。2国で4人の労働力があり、小麦と自動車の2つを生産している場合を想定しています。

自国で生産する場合は4人で200個、得意分野の生産をして貿易を行う場合は260個の生産ができ、生産効率が高まることが分かります。

- 自動車の生産効率:10倍(先進国 100個 / 新興国 10個)

- 小麦の生産効率:2倍(先進国 60個 /新興国 30個)

上記のように商品の生産性を比較すると、先進国の方が両方とも生産性が高いのだから、全てそこで生産すれば良いと考えがちです。

しかし、先進国は生産効率の差が2倍しかない小麦に労働力を投下する必要があり、10倍生産効率の高い自動車に労働力を投下できず、全体として生産効率が低下します。

それよりは、先進国が自動車に特化して小麦を生産停止、新興国は小麦に特化して自動車を生産停止、そして貿易をする方が生産効率は高くなり、両国とも豊かになることが分かります。

これがリカードの提唱する「比較生産費説」で自由貿易を推進する考え方の土台となっています。

保護貿易

自由貿易推進の理論がある一方で、国家が関税や規制を課し、国内産業を保護する「保護貿易」を推進する意見があるのには別の理由があります。

アメリカ合衆国初代財務長官のアレクサンダー・ハミルトンは1791年に「幼稚産業保護論(Infant industry argument)」を議会に提出しました。

自由貿易はすでに産業が発展している「イギリスなどの先進国にしか有利に働かない」と批判しました。

新興国では安くて品質の良い先進国の製品に太刀打ちできず「生まれたばかりの幼稚な産業」は育つ前に潰されてしまうため、産業の発展のためには一時的に高い関税をかけて海外の安い製品から自国の「幼稚産業」を守り、育てる期間が必要である。 そうしてから、自由貿易に移行すべきだと主張しました。

経済だけではなく政治的な視点もあります。

例えばエネルギーや食料を100%輸入に頼っているとしたら、外交交渉におけるカードを握られてしまいます。

また、輸入品が増えると国内の生産者が減り、雇用の減少と失業率の増加を招く、貿易赤字が増え債務が蓄積していくなどのデメリットもあります。

そのため、国家としては国内産業を守り、輸入品を敵に回しつつ、国内産業を保護する政策を取ることで、特に生産者から政権の支持率を高めるような努力をしようとします。

貿易される商品の特徴

自由貿易と保護貿易それぞれの視点を踏まえ、何の商品が貿易されているかについて考察します。

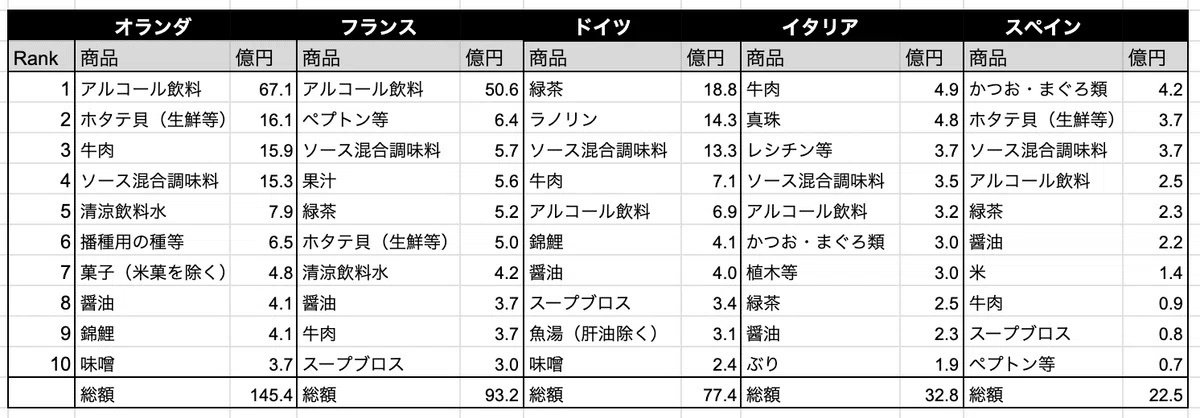

以下は日本からEUへの農林水産物・食品の輸出データです。

このデータから貿易されにくいLocal商品(L)、されやすいGlobal商品(G)を見極める視点を3つに整理しました。

食料安全保障

【Local】基礎食料品:全ての国民の消費が不可欠なもの(米・野菜・豆)

【Global】嗜好品:一部の国民が好みで消費するもの(酒・菓子・調味料)

栄養摂取の観点から重要な「基礎食糧品」はそれが無いと生活が成り立たないため、国が食料安全保障の観点から産業を保護しようとします。「令和のコメ騒動」でも「備蓄米」の存在が明らかになったことも一例です。需要が多いため一般的に単価が安く、国内産業の優位性があります。

嗜好品は風味や香り、刺激などを楽しみたいという人々の多様な需要が前提です。最悪の場合、無くても困らないため国が産業を守ることは少ないです。一般的に単価が高く、事業が成り立ちやすいので貿易がされやすい傾向にあります。

自然条件への依存度

【Local】気候を選ばず装置で作れるもの(レタス、卵、キノコ、飲料)

【Global】気候を選び装置で作りにくいもの(バナナ、オリーブ、コーヒー)

温度、降水量、日照、土壌といった自然条件に商品の品質が依存するか、それらを装置で再現して作れる商品なのかどうかです。

環境を人工的に管理した装置・施設で作れる商品は気候の影響を受けず、世界どこでも品質を変えずに作ることができるため、貿易されにくい傾向にあります。生産は機械化・自動化されているため価格変動は少ないです。

一方で、バナナやコーヒーは熱帯地域、オリーブは地中海性気候のように限られた地域でしか生産できない商品もあります。収穫は手摘みなどで機械化しにくい場合は生産国の人件費が商品価格に大きく影響を与えます。

賞味期限による輸送コスト

【Local】 生鮮食品(鮮魚、牛乳、パン)

【Global】保存食品(干物、水、大豆)

収穫や製造から短期間で消費が必要なものはすぐに食べないと品質が落ちます。また鮮度を維持する場合、航空便や温度を厳密に管理する冷蔵・冷凍コンテナの使用により輸送コストが高騰するため、貿易しにくくなります。

長期保存ができる商品は、常温かつ船便で大量に運ぶことができ、商品価格に占める輸送コストの割合を低く抑えることができ、貿易されやすい傾向にあります。

コメント