食品の国際的な取引、貿易を生業とする「商社」とは何か、メーカーや投資ファンドとのビジネスモデルの違いや特徴について触れます。

また、専門商社が誕生し、成長・合併する流れを解説します。

商社とは

商社とは何か

商社とは「会社(Company)」という意味で幕末から明治にかけて使われ始めた言葉です。

江戸時代は鎖国により、長崎の出島でオランダや清と行われる貿易が中心で、干し鮑やフカヒレなどを輸出し、薬や砂糖などを輸入していました。また、対馬と朝鮮、薩摩と琉球、松前(北海道)とアイヌの間でも細々と貿易が行われていました。

幕末に江戸幕府がアメリカとの間で日米修好通商条約(1858年)を締結しました。函館、横浜、長崎、兵庫、新潟を中心に開港し、外国人居留地で商品を取引する人々が増えました。取引は居留地に限定されており、そこでは外国人には母国の法律が適用され、日本の法律の適用から免除される「治外法権」が適用されていました。

その後、貿易が盛んになるに連れて「貿易に関する組織化された企業活動」が必要となり、それらの会社を「商社」と呼び始めました。

商社の役割

現在では、商品の売り手と買い手の取引を仲介する企業、大規模なインフラ等の開発を手掛ける5大総合商社(三菱商事、三井物産、住友商事、伊藤忠商事、丸紅)をイメージする方が多いかもしれません。

食品やエネルギーなど消費者の生活に必要なモノを世界中から安定供給する、企業の商品の仕入・販売活動を、市場情報・ネットワーク・資金力・物流力を活用して手助けするなどの役割を果たしています。

例えば「午後の紅茶」はキリンが製造しています。三井物産がスリランカ等の農園から茶葉を仕入れ、キリンに卸すという活動によって安定的な消費者への販売が実現しています。

商社のビジネスモデル

三菱商事のIR資料で、以下のようにビジネスモデルが解説されています。

取引先と長期的な関係を作り出した上で、提供した機能やサービスに対する対価をトレードの収益あるいは投資からの収益の形で「継続反復的に回収する」こと

出典:三菱商事のIR資料

ビジネスモデルは「トレード」と「投資」の2つになります。

ビジネスモデル①:トレード

トレードは、商品を仕入れてより高く販売し、その差額(マージン)を利益にする、あるいはメーカーの販売先を開拓した手数料(コミッション)として販売価格の何%かをもらうというビジネスモデルです。

商材は、非資源と資源という2つにセグメント分けされます。

非資源セグメント

生活に身近な分野の商品を取り扱います。食品(農産物、水産物、畜産物、加工食品)、繊維(アパレルブランドの生地・素材)、ヘルスケア:(医療機器、医薬品)などです。人々の生活に必要な衣食住関連の必需品を取り扱うため、景気の影響を受けにくく、業績の安定性が高いです。

資源セグメント

エネルギー(天然ガス、石炭)や金属(鉄鉱石、銅、アルミニウム)などの天然資源を取り扱います。世界各国の政策や経済による価格変動が大きいため業績が不安定です。例えば景気が良い時はビルやインフラを作るために鉄鉱石の需要が増して値上がり、産油国が「減産」を決めると世界に出回る石油が減り値上がりします。

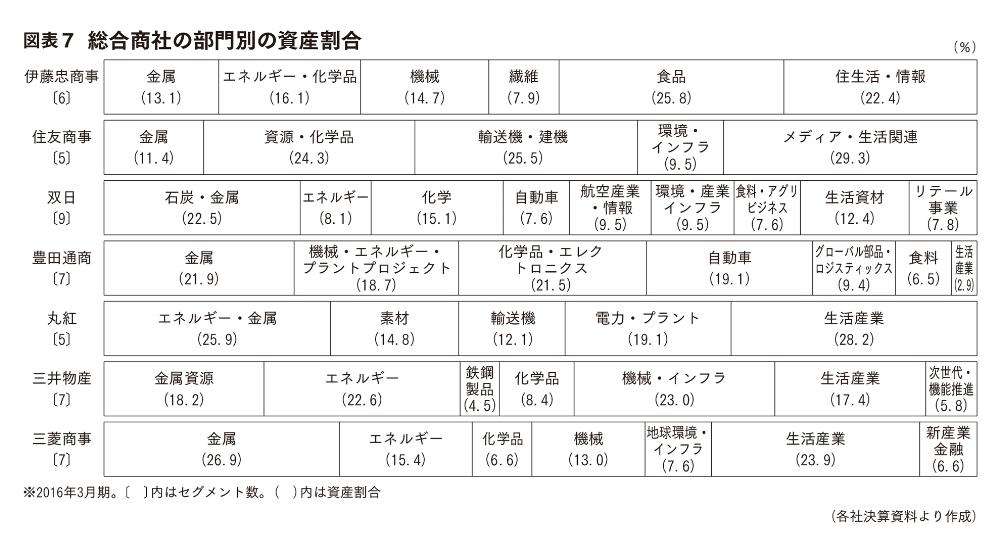

以下は日本の商社の2016年時点での資産の部門別の割合です。

各社の部門のネーミングや資産割合を見ると、注力しているセグメントが異なります。

トレードでは「商権(仲介取引を継続的に行うことのできる権利)」を獲得し、増やしていくことで、事業が拡大していきます。

ビジネスモデル②:事業投資

事業投資とは企業の株式を取得することで利益を得るビジネスモデルです。理解を進めるために子会社や連結決算の仕組みを解説します。

事業投資をする際は、出資比率によって区分や会計方法が異なります。

①出資比率50%超

・区分:連結子会社

・会計:営業利益、経常利益、純利益を親会社に反映

②出資比率20%〜50%

・区分:持分法適用会社

・会計:純利益 × 出資比率を親会社の営業外収益(経常利益)に反映

③出資比率20%未満

・区分:なし

・会計:配当金があればを親会社の営業外収益(経常利益)に反映

出資比率と区分

これらは親会社の子会社への「影響力の有無」という実態に着目し、投資の成果をより正確に報告するために作られた会計上のルールです。

日本の会計基準(J-GAAP)に基づいており、IFRS(国際会計基準)と一部異なる部分もあります。

投資によりキャッシュが減っても、利益を産む事業に投資をすれば経常利益や純利益の取り込みや配当金の受け取りによって回収ができます。

収益に占めるトレードと事業投資の比率

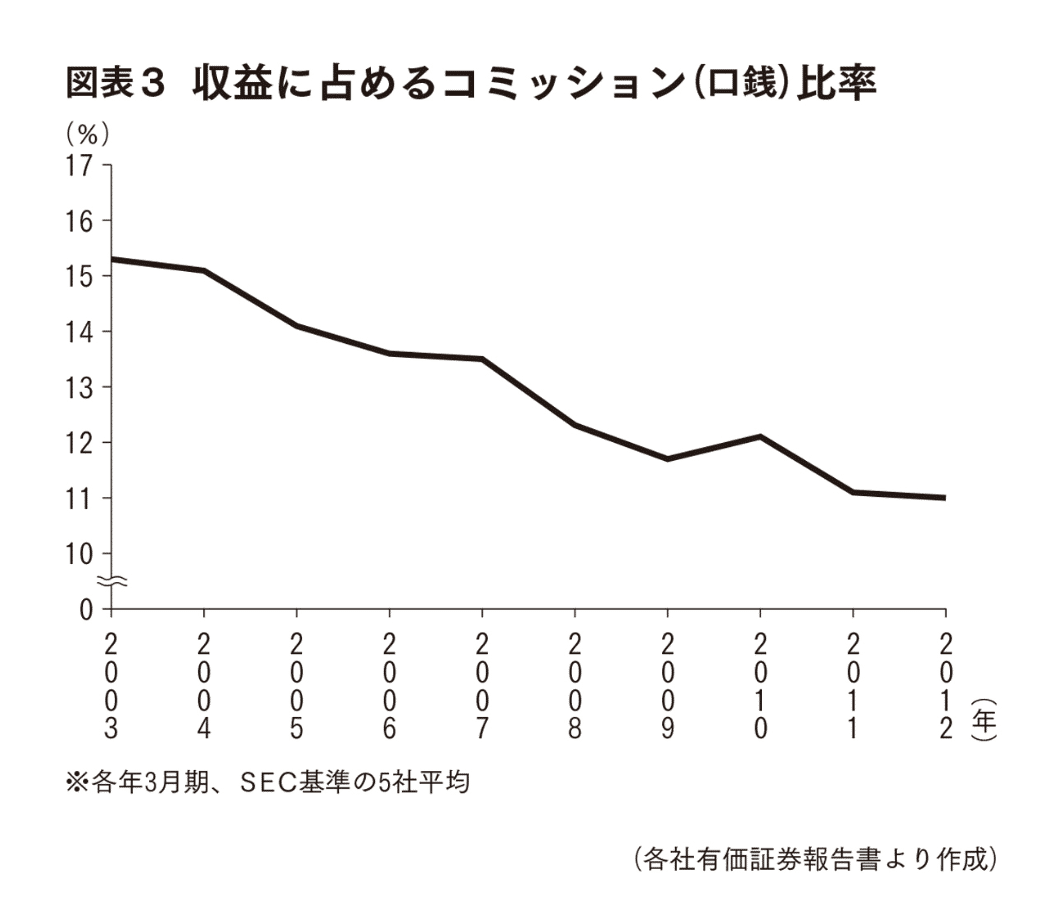

総合商社がトレードで生み出す収益は1割、事業投資は9割という比率になっています。

以下は2003-2012年の5大総合商社の連結決算のうち、トレードでのコミッションにより生み出された収益の比率を示しています。

トレードの収益が減り、事業投資の収益が増えていることが分かります。

トレードと事業投資の相乗効果

商社は事業投資をして会社の経営権を握り、投資した会社同士でトレードを行うことで、バリューチェーンへの関与を強めていきます。

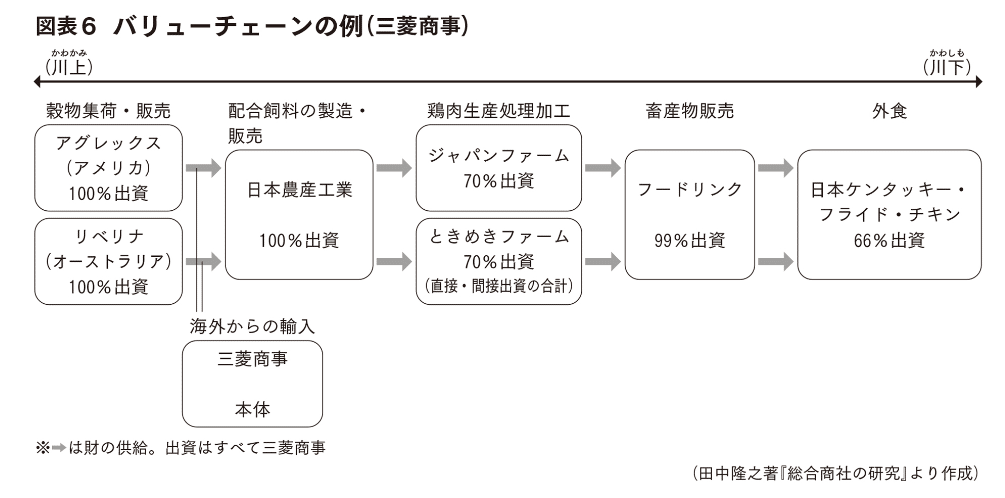

三菱商事の例(フライドチキン)

三菱商事は穀物の販売や飼料の製造を行う連結子会社を持っています。

その会社から鶏肉の生産・販売を行う会社に飼料を販売、そこでできた鶏肉をKFCに販売し、消費されるという取引を指揮しています。

伊藤忠商事の例(コンビニ)

伊藤忠商事は伊藤忠食品という食品の製造販売を担う連結子会社を持っています。

2018年に持分法適用会社だったファミリーマートに出資をして連結子会社(50%超)とし、 今では完全子会社(100%)となりました。

バリューチェーンの支配と商権の強化

出資比率が50%を超えると連結子会社となり、過半数の賛成で可決できる株主総会の議案(普通決議)を単独で意思決定できるため、実質的に経営を支配できるようになります。

売り手の立場では、KFCよりもマクドナルド、ファミリーマートよりもローソンに売るという選択肢もありますが、連結子会社の経営の意思決定権を持っているため、自社の連結子会社への販売(トレード)を指示できます。

このようにして商社は商権の強化を行い、2つの方法で収益を得ることを目的としています。

- 売り手と買い手を繋ぐ(トレードの収益)

- 売り手と買い手への事業投資(連結子会社化による配当金)

メーカーとの違い

トレードを行う商社はメーカーの営業部門と似た動きをしますが、組織の専門性は異なります。

メーカーは商品開発や製造、商社は国際的な貿易ネットワークや商品ラインナップの柔軟性に専門性があります。

メーカーは自社で販路拡大をする方が利益率が高くなるメリットがありますが、商社のように国際的な貿易ネットワークを保有していないことも多いです。そのため、国内取引は自社で直販し、海外への輸出は商社に頼るなど使い分けをする場合もあります。

商社は商品を製造せずに仕入れるため、利益率はメーカーと比べて低くなる傾向にありますが、特定の商品カテゴリに縛られる必要がなく、市場トレンドに合わせて商品ラインナップを柔軟に変更することができます。

投資ファンドとの違い

事業投資をして利益を得るという意味では投資ファンドとも似た性質を持ちます。

PEファンドは、投資先の過半数の株式を取得し、経営に関与して企業の価値向上を行い、株式の売買差益によって利益を得ます。

ベンチャーキャピタルの場合はM&AやIPO、ヘッジファンドは株式以外の金融商品(債券、不動産等)へも投資を行い、いずれも短期保有が原則で、売買差益で利益を得ます。

商社は売買差益ではなく、株式を長期保有し、「配当金」によって利益を得る点で異なります。

商社はメーカーや投資ファンドが持つ機能の一部を組み合わせた特殊なビジネスモデルであることが分かります。

商社の発展プロセス

商社はまず1つの商材を取り扱う「専門商社」として、トレードから事業が始まります。

そこから規模を拡大するプロセスについて、砂糖を例に解説します。

商品の輸入販売

砂糖は江戸時代中期には輸入に頼っており、長崎の出島 → 大阪の問屋→ 江戸や諸国への出荷という流れで取引がされていました。小売価格は現在の物価換算で5000円/kgを超える高級品でした。

商品の国産化

明治時代には製糖業の発達による国産化が進み、日清戦争で獲得した台湾では精製糖工場が続々と建設され供給量が増えました。

鈴木商店は外国産砂糖の輸入商社として活動していましたが、自ら製糖事業に進出するため「大里製糖所」を設立しました。

この頃には、輸入商社が販売から国内生産へとバリューチェーンを拡大し、利益率の向上を狙う動きが起き始めます。

商品のコモディティ化と商社の合併

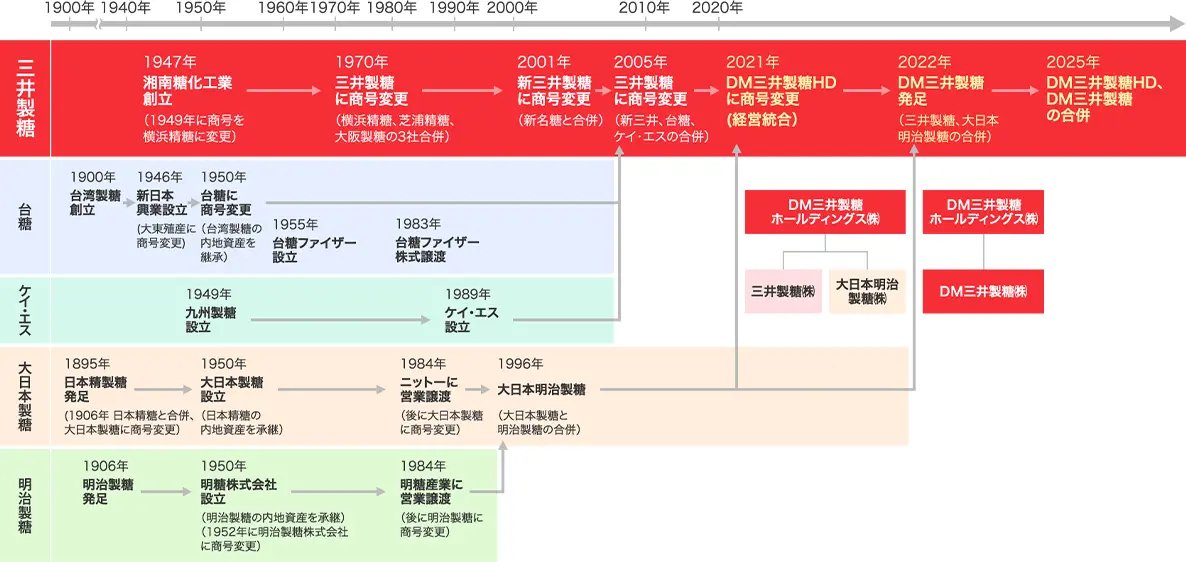

その後、大里製糖所は成功を収めましたが、業界のライバルであった大日本製糖に製糖所を売却しました。

鈴木商店を買収した大日本製糖も、株式譲渡により1984年に解散し、現在残るDM三井製糖株式会社の前身となりました。

日本ではDM三井製糖、ウェルネオシュガー、日本甜菜製糖の3大グループが市場を寡占しています。現在は砂糖の小売価格は約200-300円/kgとなっています。

商社が合併を繰り返す理由は、製品の品質・製造技術が均一化し、差別化が難しくなること(コモディティ化)で価格競争に陥るからです。

価格や粗利率が低下すると経営が厳しくなるため以下の戦略を取ることになります。

イノベーション(技術革新)

研究開発に投資し、品質向上や製造コスト低減を図る。例えば人工甘味料で砂糖を代替するなど。

規模の経済(生産と販売規模の拡大による価格低減)

「どうせならまとまった方が生産コストが下がり競合を出し抜ける」となり、合併をするなどして、価格競争力を維持しようとします。

イノベーションを起こすのは難易度が高い場合、後者の合併を選択する場合が多く、コモディティ化した市場は、少数企業の寡占状態に近づいていくことが分かります。

専門商社から総合商社へ

ある商品カテゴリが少数寡占状態になり成長性が見込めなくなると、資金力やネットワークを活かして新しいマーケットへ進出します。

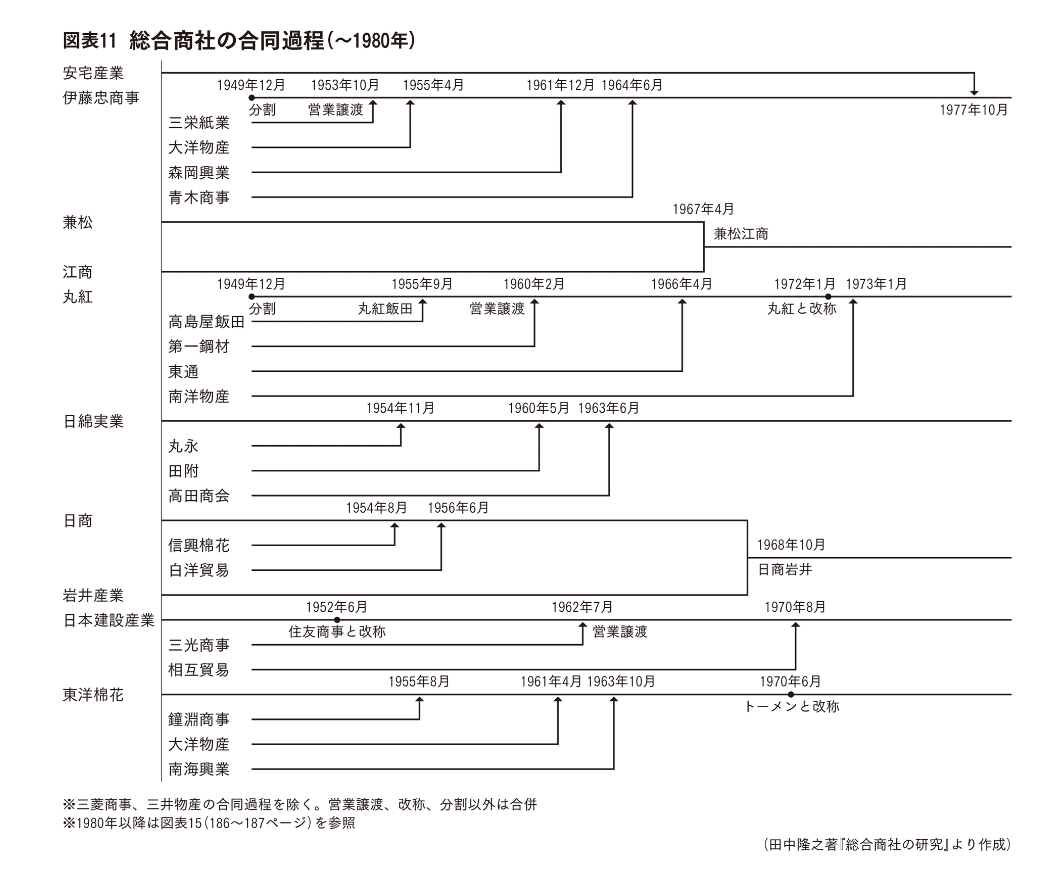

以前は繊維や鉄鋼のみを取り扱う専門商社だった以下の企業も合併を通して総合商社化しています。

- 繊維(伊藤忠商事、丸紅、東洋綿花、日綿実業、江商、兼松)

- 鉄鋼(日商、岩井産業、安宅産業)

商材を多様化することでリスクを分散することができ、経営基盤の安定にも繋がるためです。

出典

- 総合商社 ― その「強さ」と、日本企業の「次」を探る

- 幕末・明治初期の商社誕生に関わった人々

- 江戸時代の砂糖食文化

- DM三井製糖

コメント