はじめに

人はいつかは死ぬ。だからこそ広い世界を思う存分見てから死にたいと、私は思っています。

「もし時間、お金、人間関係等に何の制約もなかったら自分は何をするだろうか?」という質問に対して、私は「世界を自由に旅しながら仕事をする」と答えます。

毎日、同じ場所に行って同じ人に会って同じ仕事をするのではなく、自分の世界観が広がる面白い体験、好奇心を満たす体験をしたいと思う欲求が、私の行動原理です。

しかし、これまで人生で訪れたことのある国は16カ国のみです。

移動や滞在にかけられるお金や時間が無い、現地の言葉が話せない、ビザが取れない、身体の健康状態が芳しくない等が理由で、思ったよりも国境を超えるハードルが高いと感じることがあります。

ITやスマホの普及で情報の民主化が進み、人々が世界のコンテンツに触れる機会は増えました。LCCの登場で飛行機は安くなり、越境ECで海外の商品を買うことができる機会も増え、グローバル化は進んでいます。

しかし、未だに好きな居場所に住み、好きな物を手にすることのできる人は多くないのではないでしょうか。例えば明日からアメリカに住みたい、モロッコのクスクスを食べたいと思っても、すぐに手に入らないことなどもあります。

そんな問題意識の中、人々が多様な文化圏の中で生活を楽しむことができる環境を作れないかと考え、2020年より食品の貿易事業を始めました。

「食」は世界の各地域の歴史や文化(政治・産業・気候・技術等)の象徴であり「移動を伴わない観光体験」にもなると考え、その事業を選びました。

新たな食文化との出会いを通し、人々が日常を離れ、新たな視点を得て、自分と世界を再発見し、人生がより豊かになる経験を提供できればよいと思っています。

ブログについて

私たちは「新たな食文化を届け、世界を健康と感動で満たす」というミッションの実現に向けて活動しています。

その仕事を通じて分かったことを整理して内省するため、それを皆さんに伝えることによって、食品と貿易という事業に興味を持って頂きたい、何か新しい示唆を得て頂きたいと願い「食文化の越境と未来」をテーマに連載ブログを書くことにしました。

特に海外の文化や旅行が好きな人、食品や貿易などの仕事に携わっている人などが、本ブログを通して、新たな行動を起こすきっかけになれば大変嬉しく思います。

自己紹介と仕事内容

私は現在、OFF株式会社という会社の代表を務めており、2020年の創業後から一貫して食品の貿易事業を行っています。

これまでアメリカ、中国、イスラエルなど様々な国から物を輸入したり、ECストアをイギリス、ドイツ、スペインに開いて商品を販売したりしてきました。

輸入事業

始めに注目した事業はヘンプ由来の機能性素材CBD(カンナビジオール)です。日本ではCBDというと「薬物」「違法」というネガティブな印象や厳しい法規制がありました。

2018年のWHOによる機能性や安全性のレポートの発表を機に、機能性素材(睡眠、ストレス緩和、炎症緩和)やてんかん薬として、世界的に注目を集めています。

これを食品として輸入し、新たな素材として日本市場に届ける事業を開始しました。なぜなら、日本と世界の法制度の差に大きなGAPがあり、人々の認知が変われば、社会に大きなインパクトがあると考えたからです。

日本の品質規格に合致する良質なメーカーを探し求めるべく、アメリカのオレゴン州、コロラド州、タイのバンコクやチェンマイなどの麻農家を訪問し、栽培・製造などの現場を見て、関係構築を進めてきました。

大麻文化・商品が日本市場に普及する過程、異文化理解や規制のハードルを乗り越えるための産官学の取り組み、顧客や市場の変遷を見てきました。

輸出事業

また、日本の食品メーカーの商品を輸出する事業も行っています。海外で人気が広がりつつある日本食ですが、Ramen、Matcha、Sushiなど一部の料理に人気が集まっている状態です。

昨今の健康志向の高まりもあり、日本食の需要はアジアやアメリカが中心に、その他の国々へも拡大していく見込みです。

現在は越境ECというチャネルで、日本食の基礎となる出汁や醤油などの調味料等に注目し、イギリス、ドイツ、スペイン向けに商品を輸出しています。今後はお茶・飲料、和菓子等にもラインナップを増やしていく予定です。

自社サイトやAmazon等の「越境ECサイト」を通じて世界の人々に商品を知って頂き、商品の特徴や使い方を発信することで購買を促す、デジタルマーケティングの活動を行っています。

日々の仕事内容

大きく分けると仕入れる、売る、発送するの3つになります。

ECサイトでの販売状況や社会トレンドを踏まえ、まずどんな商品を販売するかという戦略を立てます。そして、気になる商品については食品メーカーのサンプルを試し、商品が良ければ販売を開始します。高品質な商品を仕入れるためにメーカーとはFace to Faceで話をすることを心がけています。

販売については、WEBやSNSを通じたオンラインでのマーケティングを通じて顧客接点を作り、オフラインでの商談なども交えて商品の使い方、特徴など、顧客の購買の意思決定に繋がるような情報提供をしています。

機能性素材・調味料など特定の食品カテゴリに注力しているため、食品ラベルの表示、賞味期限や温度管理、輸出・輸入規制の調査など、業界特有のオペレーションが発生します。

PCがあれば立ち上がるようなITビジネスではなく、商品を取り扱っているため、保管をしたり発送したりと物理的な作業を伴います。商品にラベルを貼ったり、物を見て検品したり、倉庫の棚を整理したり、段ボールに梱包する作業を行うこともよくあります。

これまでの経歴

創業以前は行政向けのコンサルティング会社に所属していました。

包丁やカトラリー等の食器の名産地である新潟の燕三条、野菜や果物など豊かな農産物のある群馬の沼田市等の自治体から案件を受注し、特産品を製造するメーカーを取りまとめて中国・ベトナム・ロシア等へ海外販路拡大を支援する取り組みです。

デパートで「北海道フェア」「沖縄フェア」などを実施しているのを見た経験があるかもしれませんが、その海外 × 市町村バージョンと捉えるとイメージしやすいのではないかと思います。

具体的には、AEON MALLやイトーヨーカドーなど海外にある日系の小売店で展示会・商談会を実施したり、JETROと連携して法規制や市場概況を説明するなどの活動をしていました。

機能性素材や調味料など、特定の専門分野の商品を取り扱う商社を「専門商社」と呼ぶ一方で、地域のブランドやストーリーに注目し、特定地域の商品を取り扱う商社を「地域商社」という呼び方をすることがあります。

商社の定義については後ほど触れていきますが、簡単に言うとメーカーと消費者・小売店・飲食店等をつなぐ役割を担う会社です。

これまでの経験の特徴

これまで組織規模が10名前後のベンチャー企業を経営してきました。顧客は約数千社、累計取引額は約数億円です。

大麻由来の機能性素材など、比較的新しい商品の貿易を行い、それをデジタル(WEBやSNS等)で発信することでゼロから市場を創る、新たな文化を創造するベンチャー企業的な経験をしてきた人は相対的に少ないようで、そのユニークな経験の特徴を意識して、本ブログを書きたいと考えています。

なぜ食品の貿易事業を営むのか

私は帰国子女ではなく、英語が今でもネイティブのように流暢に話せる訳ではありません。

そんな中、私が食品の貿易を行う会社を営む動機は、自身の生い立ちと関係していると思うので、それについて書いていきます。

私は新潟市の一般家庭に生まれた純日本人です。

学生時代は地方の公立学校に通っていましたが、勉強をして国内の有名大学に入り、スポーツで体を鍛える「文武両道」が素晴らしいという画一的な物差しで人間の優劣を決めるような教育方針が大嫌いでした。

もっと人間の個性を引き出すような自由な教育や進路の選択肢があってもいいのではと感じ、教師や部活の顧問と対立することもよくありました。

周りとは違う考えを持つようになったのは、海外で仕事をしていた親戚が周りにいたからだと思います。彼らは世界の広さを教えてくれ、自分の価値観を広げてくれました。

私の祖父はアルジェリアの化学工場で働いており、家に行くとサハラ砂漠で採ったサソリやナポレオンのウィスキーが置いてあり「何これ?」と質問をすると、よくフランス語を交えて現地での体験を話してくれました。

フランス語が分からなくて困ったので、とりあえず「Ceci, s’il vous plaît」と言ってカフェで隣の客の食べているものを指さして頼んだ話、柔道を通じて身体でぶつかり合い、アルジェリア人の従業員と仲良くなった話などは今でも覚えています。

もう一方の祖父の兄弟は、幼い頃に日本からブラジルへ移民をしました。当時、人口増加を抑制したい日本政府とコーヒー生産等の労働力不足に悩むブラジル政府の間で、移民を奨励する政策が行われたそうです。初めは農園での過酷な労働環境だったそうですが、その後は銀行や商社へと転職をし、今では娘や息子が日系ブラジル人として現地に在住しています。

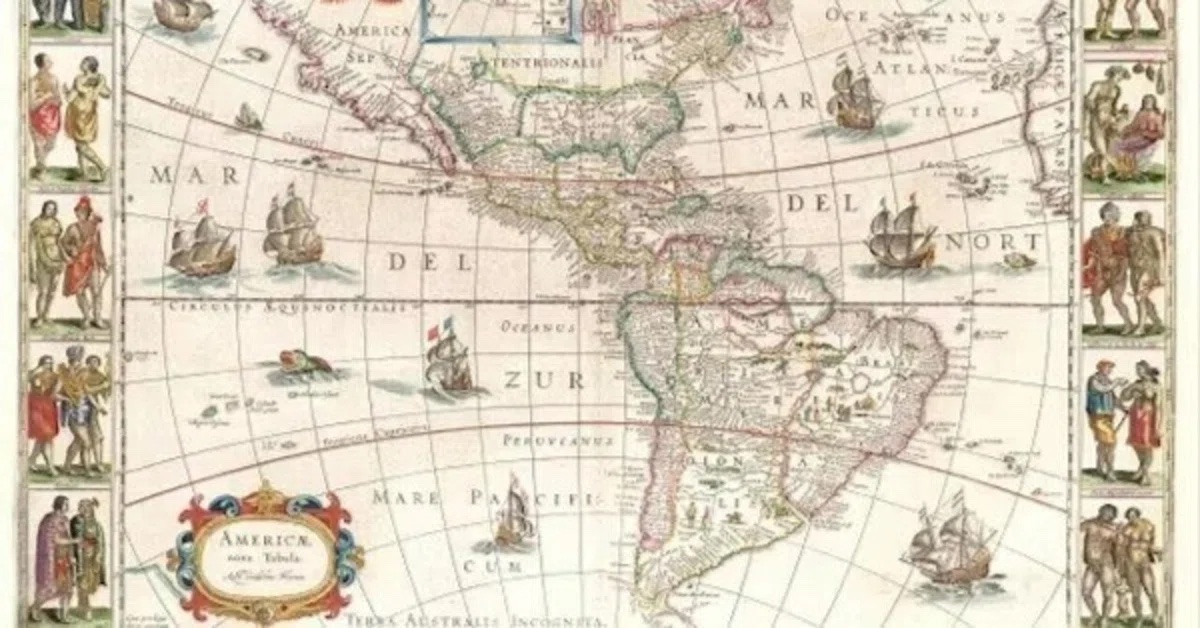

彼らの話を聞くことは私の一番の楽しみで、世界各国の文化や歴史に関心を持つきっかけになりました。その影響もあり「とにかく広い世界が見てみたい」という欲求が湧くようになり、書店で本を読んだり、地球儀を見ながら妄想を繰り返す日々が続きました。

大学に入ってからは、AIESECという海外インターンシップを運営するNPOで代表を務めており、120カ国以上の学生が集まる国際会議(アメリカ、ロシア、セルビア、ギリシャ、中国)に参加してリーダーシップ教育を受けたり、ベトナムのホーチミンでインターシップをするなどの経験をし、自ら世界を訪問する機会が増えました。

狭いコミュニティで盲目的に人生を判断し、生涯を負えるのではなく、自身の視野を広げる経験をする方が、発見や感動が増え、人生が充実すると思います。

新たな食文化を届けることが、そのきっかけになれば良いと考えています。

次章に続く

本ブログは以下の構成で連載していきます。

- 第一章:人々と食文化

- 第二章:貿易の仕組み

- 第三章:商社の役割

- 第四章:今後の食品産業のトレンド予測

- 第五章:日本の食品産業の特徴と輸出に向けたアクション

コメント