日本やフランスなどの食文化の事例を参考に、それらが人々の生活や幸福感にどう影響するかについて触れます。

また世界の食文化が国境を超えて社会に普及する過程について、筆者のこれまでの大麻・CBD事業の運営経験や市場の変遷を基に紹介します。

食の価値

人間は「食」からどのような価値を享受しているのか「人間は何のために食べるのか?」について考えてみたいと思います。

文部科学省の特定研究「食品機能の系統的解析と展開(1984~1986年)」では食の提供価値を「食の三次機能」として整理しています。

1次機能(栄養):生命維持

ヒトは動物として生命維持をするために食事をします。米、野菜、肉などを食べ、炭水化物、タンパク質、脂質をバランスよくとる必要があります。世界保健機関(WHO)や厚生労働省が食事による栄養素の摂取基準を設けており、学校給食でも健康を維持するための食育が行われています。

2次機能(感覚・嗜好):食事を楽しむ

味、香り、食感、彩りを楽しむために食事をします。栄養摂取を目的としない食品として、スナック菓子、アイス、チョコレートなどが挙げられ、これらを「嗜好品」と呼びます。アルコールやカフェインを含む酒、茶、コーヒーなども該当します。

3次機能(生体調節):体調の調節や疾病予防など

身体の悩みを解決するために食事をします。食品成分が特定の機能性を持つことがあります。ストレス緩和、脂肪の吸収を抑制、肌荒れの解消など、国が科学的根拠を審査した上で機能性の表示が許可される「機能性表示食品」という制度があります。

その他の機能

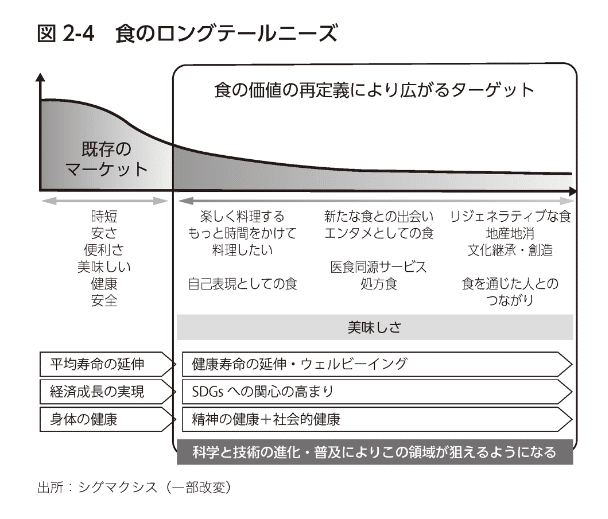

食に関連する価値はこの3つに留まりません。以下の図は食の多元的な価値を示しています。

食べる以外にも農産物を育てる、収穫するなどの創造的価値、共に食べることで人間関係の構築を促進するなどの価値があります。

1980年代に「食の三次機能」が提唱され、これまでは健康を維持し、平均寿命を延伸することが食の役割の中心でした。

昨今では、その価値が再定義され、食が人々に果たす役割が拡大し始めていることが分かります。

食文化とは

食の価値を考える上で「食文化」という言葉が出てきます。

これは食に関連する人々の行動様式(食材、調理、食べ方、食器、祭事など)や習慣のことを指します。

18-19世紀のフランスの政治家・美食評論家の著書の中に以下の記載があります。

ふだん何を食べているか言ってごらんなさい。そうすればあなたがどんな人か言ってみせましょう。

ジャン・アンテルム・ブリア=サヴァラン・美味礼賛

これは「食」が人類の叡知の象徴であり、食からその国や地域がどんな文化や歴史の中で生活をしているかが分かるということを表しています。

食文化について、各国の事例を基について掘り下げていきます。

日本の食文化

日本の食文化の例をいくつか紹介します。

寿司を食べる文化

例えば、日本を代表する料理である「Sushi」は元々、江戸で発達した独身世帯向けのファストフードでした。

当時の東京(江戸)には将軍が住み、参勤交代が行われており、大名と共に地方の武士が江戸の屋敷に来ていました。男性が女性の1.5倍の人口を占め、独身者が屋台で外食をする習慣があり、この時期に手軽に食べれる食品として天ぷら、鰻、蕎麦などと一緒に広まったそうです。

これらは、天皇や公家が住む京都で発達した精進料理、懐石料理とは歴史が異なります。

「Sushi」が外国人から注目される理由として、魚の種類の豊富さが挙げられます。

日本列島は黒潮(暖流)と親潮(寒流)のぶつかり合う漁場で水揚げされる魚は30種類を超えるそうです。一方で漁業大国ノルウェーでは漁獲高の9割以上を8種類の魚で占めるそうです。この地理的要因が他国では真似できない独自の食文化を生み出し、世界中から人気を集めています。

自然を尊ぶ文化

また、日本食は「Washoku, traditional dietary cultures of the Japanese, notably for the celebration of New Year」として2013年にユネスコ無形文化遺産に登録されました。「自然を尊ぶ」という日本人の気質に基づいた「食」に関する「習わし」が評価されたそうです。

日本では「いただきます」「ごちそうさま」という食事前後での挨拶があります。これは仏教の教えから来るもので、自然への畏敬の念を示す行為だと言われていますが、外国人には翻訳が不可能な言葉だそうです。

私自身も外国の友人と食事に行き、会計をして店を後にする時「ごちそうさまでした」と言ったら「何と言ったんだ?どういう意味?」と質問された経験があります。

フランスの食文化

フランスについてもいくつか紹介します。

豪華な宮廷料理を食べる文化

フランス料理というと高級感のある料理というイメージが浮かぶと思いますが、元々食文化はなく、大皿に持った料理を手で食べるような時代がありました。

ルネッサンス時代(14-16世紀)の王族同士の婚姻を機に、イタリアからの食文化の輸入が始まり、洗練された料理やテーブルマナー(ナイフ・フォーク・ナプキン等)がもたらされました。

特に17-18世紀のルイ王朝は美食家であり、腕のいい料理人を王侯貴族が雇い、料理を研究させ、豪華な宮廷料理を振る舞っていました。当時は宴や料理が権力の象徴であり、外交交渉を有利に進めるためにも利用できたためと言われています。

その結果、フランスでは料理人の社会的地位が高くなり、食品文化の素地が出来上がりました。現代も政府関係者が集う世界の公式晩餐会ではフランス料理が振る舞われます。

ワインを格付けする文化

フランス料理の主役であるワインには長い歴史があり、中には100万円を超えるものがあります。

1855年のパリ万博において、ナポレオンはフランスを代表する輸出品としてワインの魅力を世界に伝えるため、生産地であるボルドーワインの格付けを命じました。メドック地域の生産者から約60の赤ワインが1級から5級までの5段階で評価されました。

特に上級の生産者のワインに非常に高い価値が付く理由は、背景にあるストーリーが希少性があるからだと言われています。

食のために旅行をする文化

「ミシュラン」もフランスから来た概念です。ミシュランの星は、素材の質、料理技術の高さ、味付けの完成度、独創性、安定した料理全体の一貫性などを考慮し、選定員が覆面でレストランを訪問し、評価されます。

- 三つ星:そのために旅行する価値のある卓越した料理

- 二つ星:遠回りしてでも訪れる価値のある素晴らしい料理

- 一つ星:近くに訪れたら行く価値のある優れた料理

三つ星の評価基準となっているように、フランスでは「この地方、この季節にしか食べられない料理を食べる」という目的で旅行をする習慣があるそうです。

宿泊、温泉が前提となる旅館文化と共に発達した日本人が考える旅行のイメージとは異なる習慣です。

食文化の存在意義

これまで日本とフランスの例を見てきました。

食文化、すなわち食に関する人々の行動様式(食材、調理、食べ方、食器、祭事など)は人々の生活に大きな影響を与えます。

食文化と感動

食は単に「美味しくて栄養がある」ためだけに消費するものではありません。

食は地域の文化や歴史を伝える「メディア」でもあり、その場にいながらにして観光気分を味わうことができます。

観光には以下の辞書的な意味があります。

- 日常を離れてその土地の文化、自然等を視察して知的な探求を満たすこと

- 新たな視点を得て、自分と世界を再発見し、人生をより豊かにすること

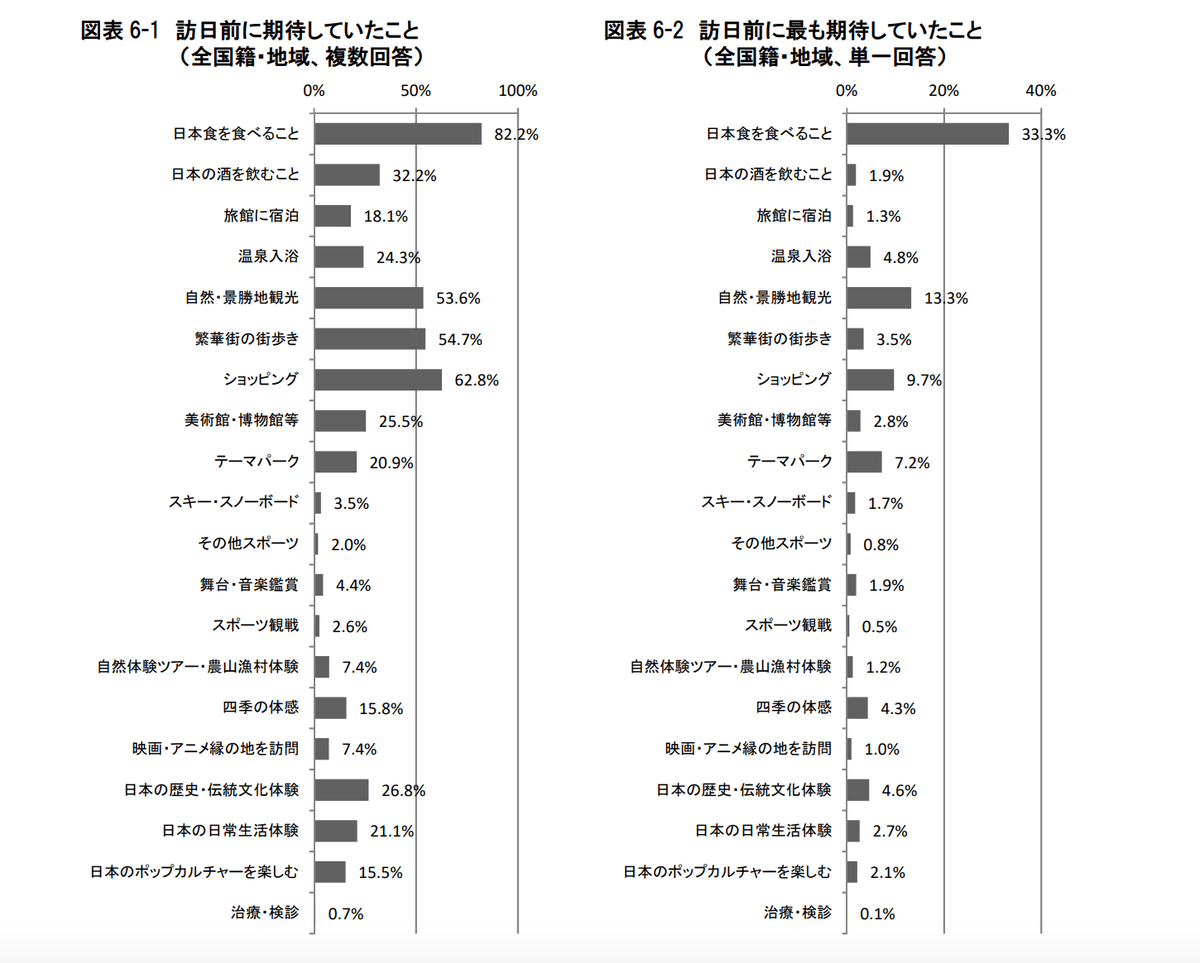

以下は外国人が日本を旅行する際に期待していたことをスコア化したグラフです。

https://www.mlit.go.jp/kankocho/content/001884192.pdf

期待することのトップであることから「食は最強の観光資源」であり、訪日外国人は、食を通して日本の地元民のような生活習慣を味わってみたいというニーズが予想できます。

食は貿易によって国境を超えられます。海外旅行をすることが難しくても、海外の食品を食べたり、調理したりすることで「移動を伴わない観光体験」をすることができると考えています。

食文化と健康

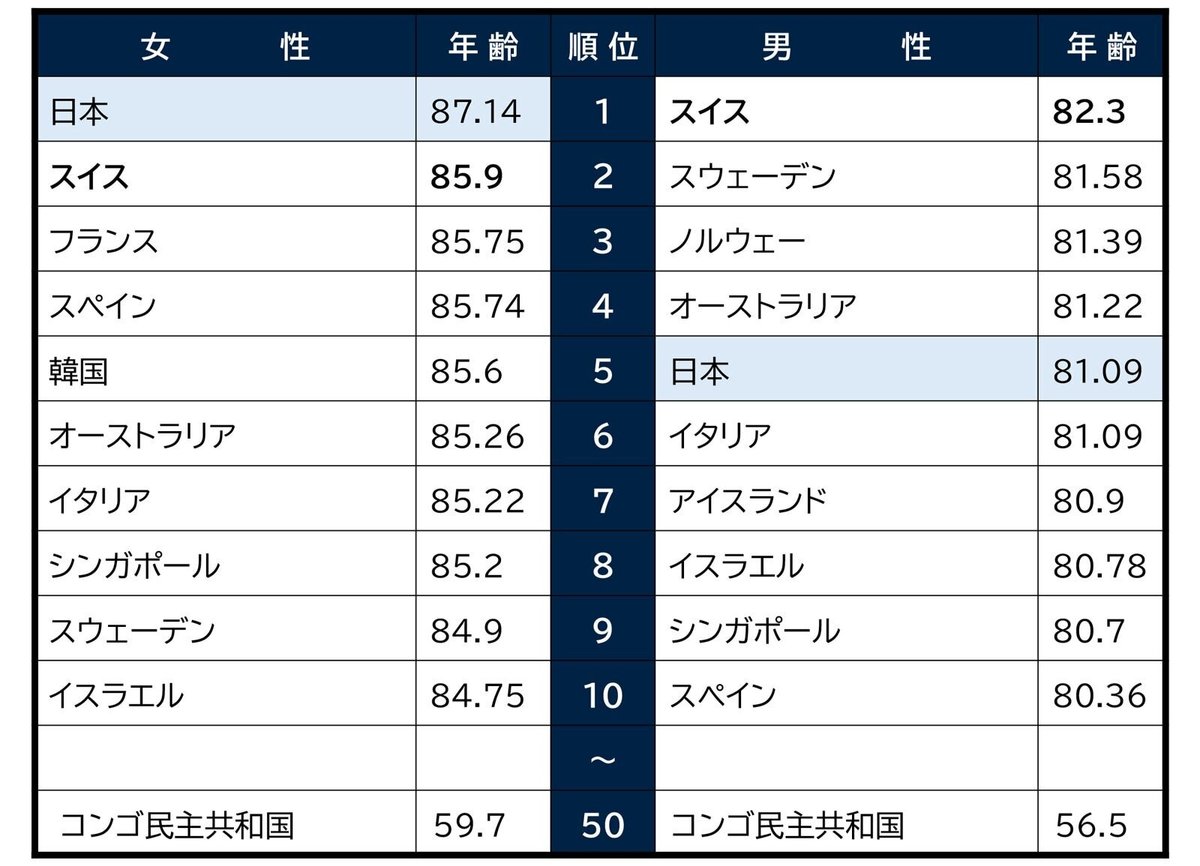

食文化とは習慣であり「何をよく食べるか」を決めており、それは人間の寿命を左右します。

以下は厚労省の2023年の資料をもとに作成された「世界の平均寿命ランキング」です。

日本は上位ですが、それ以外では地中海に面する国、フランス、イタリア、スペイン等が上位に来ていることが分かります。

これには人口や所得水準の以外に、食文化が大きく影響しています。

日本人が健康長寿なのは、和食が油脂が少なく、カロリーが低い食生活であり、魚介類からタンパク質を摂取するという特徴を持つためと言われています。

スペインやイタリアにおいては地中海の食文化が影響しています。地中海料理は日本と同様に魚介類を沢山食べるという共通点がありつつ、オリーブオイルなどのオメガ9系の不飽和脂肪酸を含む健康的な油脂を摂取する習慣があります。

健康的な食文化は、長く健康的な生活を実現します。

食文化の普及過程

食文化はどのように普及していくのでしょうか。

私は直近5年ほど嗜好品である大麻文化の普及に取り組んでおり、その経験を基に解説をしていきます。

始まりは新しい文化への驚きや熱狂

日本では「大麻」という言葉を聞くと、薬物教育や逮捕される芸能人のニュース等がよく見られることもあり「薬物」「ダメ・ゼッタイ」という認識を持つ方が多いと思います。

その一方で合法的に使用できる国もあります。

日本では2015年頃から大麻由来のCBD(カンナビジオール)という成分が注目され始め、医薬品、嗜好品、食品として使用する文化が広まりました。矢野経済研究所の予想では、2023年時点で市場規模は約500億円ほどであると言われています。

なぜ大麻文化が国境を越え、日本に普及し始めたのでしょうか。

それはCBDが自国には無い商品であり「新しい文化への驚き」があったからだとみています。

タバコやアルコールに変わるリラクゼーションの手段として、CBDの合法国では大きな産業や文化がありました。

日本でもその情報を察知する人々が増え、米国のヒップホップやジャマイカのレゲエミュージックやカウンターカルチャー、酒ではなく大麻でリラックスするエリートビジネスマンの健康習慣などに注目が集まり始めます。

そして、CBDドリンクやグミなどの商品を試し「これは美味しい!」「これは興味深い!」などその価値に驚き、生活に取り入れる人たちが増えます。

そうすると、消費者が作り方や材料を調べて自分で作ってみる、周りに宣伝するなどの動きをし始め、最終的にはそれを事業にする人が出てきます。

啓蒙活動と認知変化

新しい文化について、一部のコアなファンやアーリーアダプターの間に驚きや熱狂があっても、世間の多くの人はそれについて知りません。

初めは、CBDを取り扱う事業者が国内に数社ほどしかおらず、消費者も「本当に大丈夫?」「どうやって使うの?」という質問を多く頂きました。そのため、新しい文化の啓蒙、具体的には商品の価値、使い方、今後の可能性について説明するようなマーケティング活動が必要でした。

それを地道に続けていくと、拡散性のあるメディアやインフルエンサー、権威性のある大企業や政府との連携が始まり、勢いが加速するタイミングが訪れます。

例えば、ドン・キホーテや伊勢丹での小売販売、大正製薬による商品発売、アサヒビールやサッポロビールによる技術特許の出願などがありました。

そして、徐々に消費者への認知が広がり、文化が浸透し始めます。

産学官連携と制度設計

新しい文化の普及が始まり、市場が大きくなると課題が発生し始め、その解決策のためのルールを作ろうとし始めます。

例えば以下のような提案がありました。

- 健康被害のリスクを踏まえて、1日当たりの適切な摂取量を定める

- 18歳以上のみの使用に制限してパッケージへの表示を義務付ける

- 国が指定するライセンスを持った事業者のみが販売できるようにする

制度設計のために業界団体が作られ、専門家が集まって議論が行われます。

食品産業の場合は、事業者(栽培農家や食品メーカー)、大学教授(農学部や薬学部や医学部)、政治家(厚労部会や農林部会等に所属する与党の議員)を巻き込むことが多く、議論の内容をまとめて政府に提言します。

それぞれ以下のようなインセンティブがあります。

- 企業:信頼性の向上、自社事業に有利な制度設計

- 大学:研究成果の社会実装

- 政治家:国民や業界からの意見の吸い上げによる票の獲得

業界団体は始めは複数できましたが、政府としては複数の団体の声を聞くのはコストがかかるので、大企業や有名大学の教授が所属する団体との連携に絞るようになり、いずれ収束していきます。CBD業界の場合、8つもあった団体が1つにまとまりました。

市場の成熟と商品のコモディティ化

新しい食文化の普及を進めるのはベンチャー企業ですが、消費者ニーズや市場があると分かると、後発で大手企業が参入し始めます。

市場の成長がピークを迎えると、商品が飽和するため価格が下がっていき、消費者の手に届きやすくなります。

企業は類似製品と差をつけにくくなり、利益率が低下し、優勝劣敗が起こり一部の有名ブランドを残して撤退が始まります。

こうして食文化の普及は終焉を迎えます。

その後、技術革新や法改正など社会の変化をきっかけに、また新たな文化が生まれ、市場に変化をもたらします。このサイクルが繰り返されます。

出典

- フードテックで変わる食の未来

- 「和食」がユネスコ無形文化遺産に登録されています

- 新・世界三大料理

- どちらも長寿食?和食と地中海式食事法を比較しよう!

- 「もう一度行きたい国」日本が1位に、その背景は?:ジャパンブランド調査2024(電通)

コメント